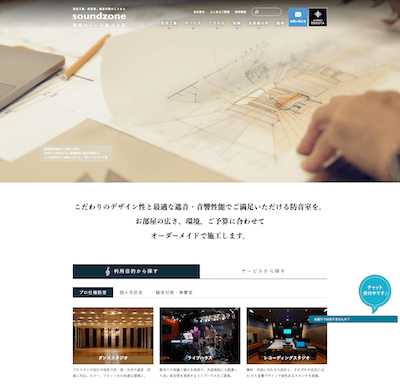

ライブハウスやスタジオを開業する際に重要なポイントのひとつが、防音を含めた内装工事の費用です。音漏れや振動によるトラブルを防ぐためには、しっかりとした設計と施工が必要であり、用途に応じた防音仕様を整えることが不可欠です。この記事では、防音スタジオやライブハウスの内装工事にかかる費用や工事の注意点を分かりやすく解説します。

防音スタジオ・ライブハウスの内装工事の費用相場

ライブハウスやスタジオの内装工事では、防音設備が費用の中心を占めます。立地や構造、使用目的によって工事内容が異なり、それにともないコストも大きく変動します。防音の専門性を理解し、事前に費用の目安をつかむことが重要です。

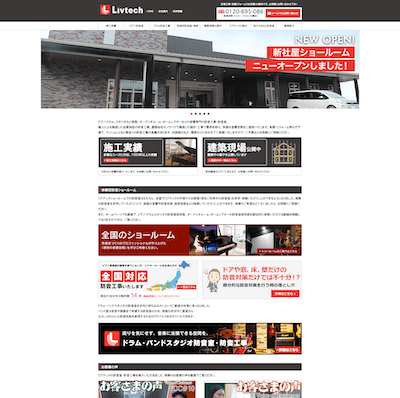

スケルトン物件の改装では費用が大きくなりやすい

スタジオやライブハウスをゼロから作る場合、スケルトン物件を改装するケースが多く、費用は平均して450万円前後になります。内訳は、仮設工事や内装、電気・空調工事など多岐にわたり、とくに防音工事にだけで300〜500万円を見込む必要があります。地下物件は開口部が少なく遮音しやすいため、比較的費用を抑えられる可能性があります。逆に1階や上層階の場合は振動や音漏れへの追加対策が必要となり、工事規模が大きくなります。

まずは物件選びの段階から防音を意識することで、トータルコストを抑える工夫ができます。

居抜き物件を活用すれば初期費用を抑えられる

予算を抑えたい場合、前テナントの内装が残る居抜き物件を選ぶと費用を大幅に削減できます。内装や設備が転用できれば、改装箇所が減り工期も短縮できます。ただし、スタジオやライブハウス向けの居抜きは希少なため、バーやイベントスペースなど、近い用途の物件を柔軟に探すことが重要です。

また既存設備が目的に合わない場合、結果的に工事費用が上乗せされるケースもあるため、専門業者に相談しながら判断するのが賢明です。費用面だけでなく、音響面でも活用できる要素があるかを見極めることが重要です。

工事に関するポイント

防音工事は単なる内装工事ではなく、高度な専門知識と施工技術が求められます。遮音だけでなく吸音・防振対策も必要で、用途によって求められる仕様は大きく異なります。予算と性能のバランスを見極めることが重要です。

用途に合わせて防音仕様を明確にすることが第一歩

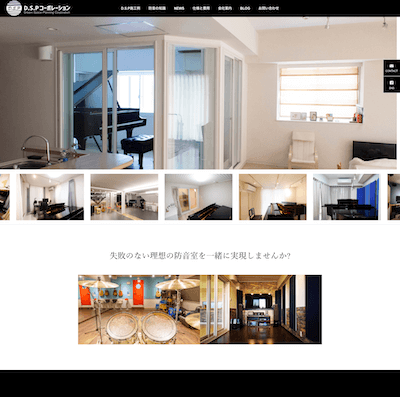

防音工事で失敗を避けるには、スタジオの用途を明確にし、目的に合った遮音性能を確保することが不可欠です。ライブハウスであれば大音量や低音振動に対応した構造が求められ、レコーディングスタジオでは外部騒音の完全遮断とクリアな音響設計が求められます。ダンススタジオでは音漏れよりも振動対策が重視され、防振材の選定が重要となります。これらはすべて設計段階からの計画が重要で、目的に合った工法を選ぶことで無駄な施工費を省くことが可能です。

まず最初に空間の目的を明確にしておくことが、成功する防音工事の基本です。

信頼できる業者選びと相見積もりがコスト管理の鍵

防音工事の成否は業者選びで決まると言っても過言ではありません。まずは専門業者を複数選定し、見積もりを取り比較することが重要な第一歩です。費用だけでなく、使用素材や工法の根拠を丁寧に説明できるかも重要な評価ポイントです。

また、業者によっては不要な工事を含めた見積もりを提示する場合もあるため、スタジオの用途や予算感をしっかり共有しておくと安心です。防音の実績があること、測定結果を明示してくれることも判断基準になります。

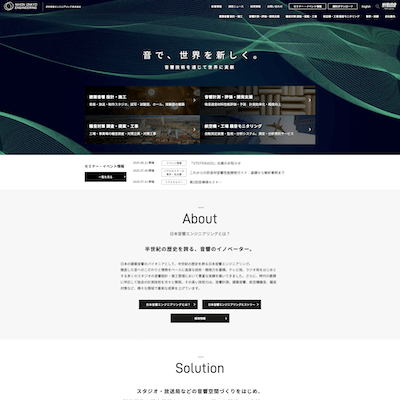

防音工事の流れ

防音工事はヒアリングから始まり、現地調査、設計提案、施工、検証といったプロセスを経て完成します。各工程で目的や制限条件を共有することが、納得のいく仕上がりと適切な費用実現につながります。プランニングと調査で施工内容の無駄を省く

工事を始める前のプランニング段階では、スタジオの使用目的・時間帯・設置場所を明確にすることが重要です。情報が曖昧だと、過剰な対策や不十分な防音仕様になり、無駄なコストや再施工のリスクを生みます。また、現地調査では周辺環境や建物の構造、防音の障壁となりそうな要素をチェック。ここで得られたデータを元に、業者が最適な設計案と素材提案を行い、費用見積もりが提示されます。

無理のない工事スケジュールとコスト管理には、初期段階での情報共有が最重要です。

施工から効果測定まで一貫対応の業者が理想

施工が始まった後も、進行状況を逐次確認し、設計通りの対策が施されているかをチェックすることが求められます。とくに防音性能は目に見えないため、工事完了後の騒音測定や反響チェックなど、数値的な確認を行うことが不可欠です。業者によってはアフターサポートや微調整を含む場合もあり、品質を左右するポイントとなります。

また、換気・空調・配線といった付帯設備も防音性能に影響を与えるため、最初からすべてを一括して相談できる業者を選ぶと安心です。仕上がりの確認まで一貫対応できる体制があるかは、契約前に必ず確認しましょう。